외국 식당에서는 거의 한사람에 하나씩 메뉴판을 제공한다. 가격과 자세한 음식 안내는 물론 고급 레스토랑의 경우 매너 차원에서 여성에게는 음식값이 적혀있지 않은 메뉴를 건네기도 한다. 그리고 천천히 훑어가며 음식에 대해 미주알고주알 질문해도 친절히 답해준다. 짜장면, 짬뽕, 칼국수, 설렁탕 그리고 순댓국 식당에 무슨 메뉴판이 필요하냐고 할지 모르지만 손님에 대한 예의, 자신이 경영하는 업소와 음식에 대한 자부심이 있다면, 특히 타지인이나 외국인에 대한 배려로 멋진 메뉴판을 만들 때가 되지 않았나 싶다.

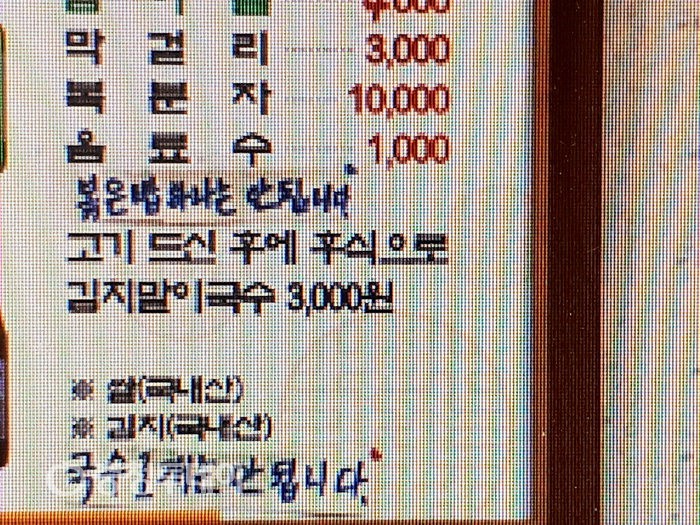

제공되는 메뉴판도 청결과 인쇄상태가 불량한 경우가 허다하다. 음식 품목과 가격만 적혔는데 언제 닦았는지 덕지덕지 때가 묻어있고 가격이 인상되면 숫자만 땜질해서 붙이거나 검은 매직으로 성의 없이 고쳐 적은 식당이 태반이다. 너나없이 뛰어드는 요식업이 진작 레드 오션으로 옮겨갔음에도 깔끔하고 친절한 메뉴판 하나 넉넉하게 준비하지 않은 채 장사가 안된다 푸념만 하고 있어야 할까. 때로는 벽에 붙여 놓은 메뉴판에서, 더구나 지금 같은 혼밥, 혼술 시대에도 굳건히 "1인분, 한 그릇 주문은 안된다"는 식의 업소입장을 접하면 씁쓸해진다. 우리 사회 식당문화에 이제 새로운 변화가 필요하다. <한남대 프랑스어문학 전공 교수·문학평론가>